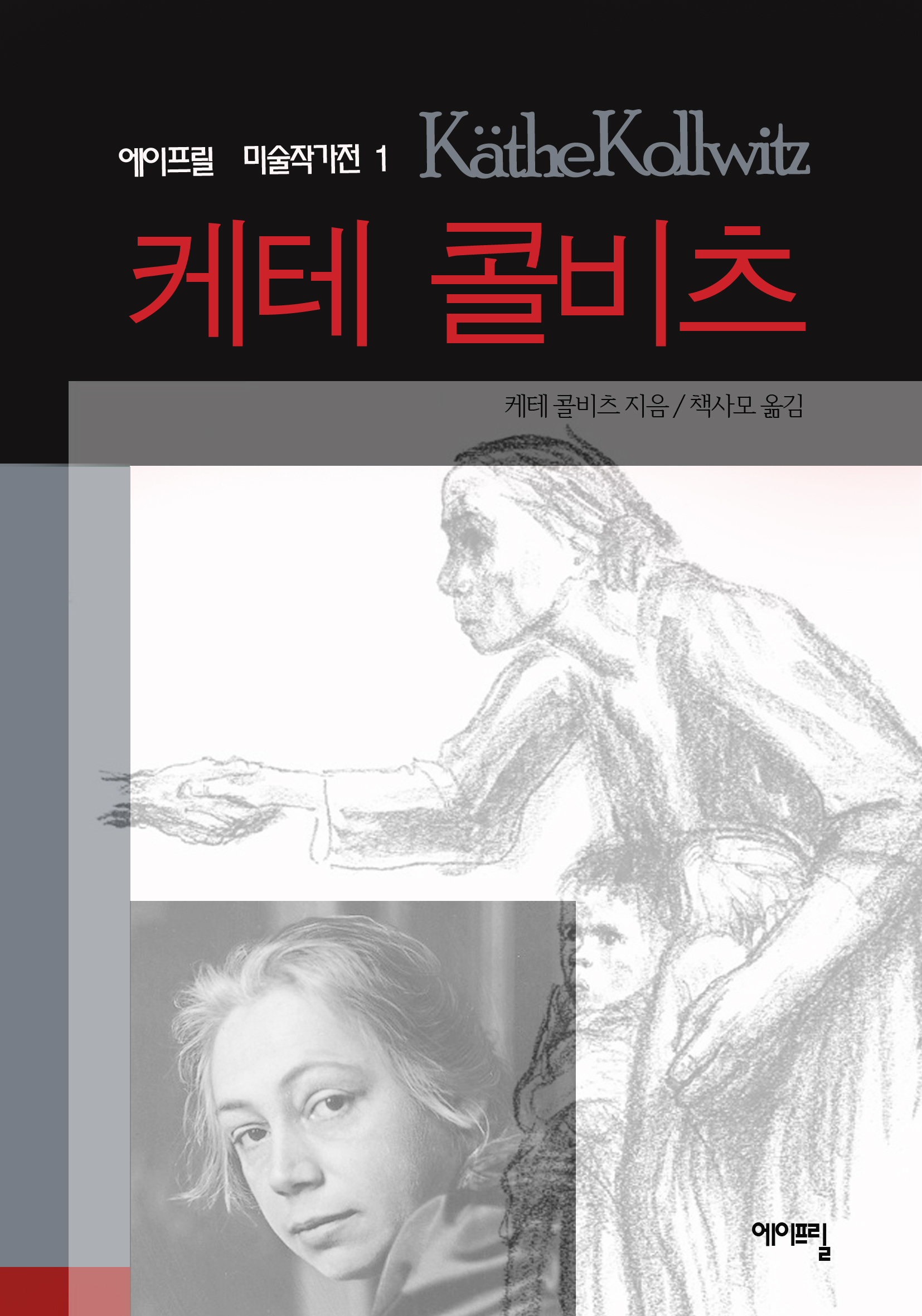

[책] 민중의 언어를 담은 예술 <케테 콜비츠>

케테 콜비츠/책사모 옮김/에이프릴

글보다 그림으로 작가를 이해해야 하는 일은 예술에 대한 감수성이 부족한 나에게 낯설고 어려운 일이다. 뭔가를 느끼려는 의무감에 애를 써가며 그림을 살피다 이내 길거리 간판을 스쳐보듯 페이지 넘기는 만족감에 젖어들 때쯤 죽음에 대한 작품이 줄지어 등장하면서 노력 없이 집중하고 있는 내 자신을 발견한다. 죽음은 피하고 싶은 두려움인데 자연스럽게 빠져드는 이유는 무지에서 오는 호기심일까.

독일 프롤레타리아 회화의 선구자로 기록된 케테 콜비츠Kathe Schmidt Kollwitz. 왜 그렇게 불렸는지 이 책에서는 구구절절 설명이 길거나 많지 않지만 그림과 짧은 주석만으로도 충분히 수긍할 수 있다. 작가의 생애 궤적에 따라 작품을 나열한 것은 전형적이지만 작가를 이해하는데 매우 효과적이다. 작품 시기에 맞춰 쓰인 편지나 일기로 작품 설명을 대신 한 것은 누군가의 작품 해설을 덧붙인 것보다 그림을 헤아리기에 훨씬 적절한 것 같다. 단지 원문을 훼손하지 않고 번역하려는 노력이 경직된 문장으로 표현돼 선잠에서 깨듯 감상에 젖어든 감정에서 종종 튕겨 나오곤 했다.

케테가 ‘민중예술의 어머니’라고 불릴 수 있었던 것은 예술가를 아름답게 만드는 고통과 슬픔에, 더불어 타인과 자신에 대한 연민이 일생동안 끊임없이 지속된 탓이 아닐까 싶다. ‘민중예술’이라는 이름 앞에 ‘누구도 따라올 수 없는’이라거나 ‘당대 최고’라는 수식어가 붙는 다른 예술인과 달리 ‘민중’이라는 담담하고 숙연한 수식어를 단 차이는 무엇일까. 아마도 인지하는 순서와 이해의 방향성에 있지 않을까 한다. 작품에 담긴 감정과 메시지를 알아챈 대중이 작품을 통해 작가를 이해하면 최고의 예술가 소리를 듣는 것이고, 민중을 바라보고 그들의 감정을 녹여낸 작품을 본 대중이 그 작품을 통해 자신을 이해하면 ‘민중’이라는 수식어가 붙게 되는 거 아닐까.

그의 작품을 다 보지는 않았다. 단지 책 속에 담긴 그의 작품에서 “그래, 괜찮아.”라는 위로를 받을 수는 없었다. 그래서 케테의 작품평 속에 간간히 나오는 ‘작품을 통해 위로 받는다’라는 식의 표현에는 동의하기 힘들다. 내 나름대로의 판단과 내가 아는 만큼의 이해겠지만 작품을 보면서 이해한 만큼 힘들고 이해하지 못한 만큼 답답했다. 사실적으로 표현된 작품은 마음을 무겁게 만들고, 보이지 않는 것을 시각화한 작품은 드러내놓고 싶지 않는 무의식을 불러내 불편하다. 불편함을 바라보던 시선을 쉽사리 돌리지 못하는 것은 그의 작품에 설명하기 힘든 또 다른 매력이 있어서일까, 단지 나의 호기심 때문일까.

케테는 여느 작가와 달리 작품을 통해 구걸하지 않는다. 나에게 오라고 손짓하기보다 작품을 통해 자신을 보게 하고, 위안을 얻으려고 기댈 곳을 찾느라 시간을 낭비하는 사람으로 하여금 자기가 가야 할 길을 가라고 충고한다.

적어도 이 책에 나온 케테의 작품은 민중에게 희망을 전달하지도 않는다. 마치 희망만이 인간 삶의 원동력이라는 생각은 착각이라고 가르치는 것 같다. 그렇지 않다는 것은 아니지만 사람으로 하여금 행동하게 하는 힘은 적어도 희망만은 아닐 것이다. 그의 작품 속 인물이 자신과 같은 처지라고 느끼는 사람에겐 좌절보다는 남은 힘을 짜낼 만큼의 분노를 주고, 지쳐 체념에 갇힌 속에서도 계속 나아가야 하는 이유를 설명한다. 작품 속 인물을 자신과 동일시하지 않는 사람에겐 자기 자신에게 질문을 주지만 감응하라고 재촉하지 않는다. 먼 산 불구경만큼이나 멀게 느끼는 사람에겐 최소한 뒤돌아보고 이기적인 발걸음을 잠시나마 멈추게 할 만큼의 죄책감과 연민을 안겨준다.

민중의 언어를 그림 속에 담아 다시 민중에게 전달하는 과정에서 케테의 작품은 아마 확성기나 증폭기 역할을 했을 것이다. 더 이상 일어나기 힘들 것 같은 상황에서 투쟁을 이어가는 민중은 절망하기 쉽다. 더 이상 내려갈 수 없는 곳까지 다다랐을 때 느끼는 절망조차 심연에서 마주칠 수 있는 거룩한 분노와 죽음에 반항하는 순수한 생명력으로 그들은 다시 일어났을 것이다.

판화의 특징인가, 케테의 표현 능력인가. 죽음을 표현하기에 적절한 판화의 특징을 잘 활용한 탓인지 작품 속 인물의 눈은 대체로 생기 없이 검고 퀭하다. 역동성을 표현하지 않은 그림 속 인물은 대부분 죽었거나 죽음을 바라보고 있는 것 같다. 케테 나이 61세, 죽음을 다루기 좋은 나이라고 스스로 인정하기 이전 작품부터 그는 이미 죽음을 표현하는데 익숙해 있었다. 젖가슴이 아니면 성별을 구분하기 힘든 그림 속 사람들은 시종일관 죽음과 조우하고 있다.

여성을 아름답게 표현하는 것이 대중에겐 당연하게 여겨질 만큼 대부분의 예술가들은 화폭에 여성을 화려하게 치장하거나 성적 특징을 두드러지게 표현해 왔다. 그런데 케테의 작품에 등장하는 여인들은 단지 여자라는 것만 겨우 알아볼 만큼만 매우 담백하게 그려져 있다. 걸쳐 입은 옷이 치마만 아니라면 얼굴만으로 성별을 구분하기 힘든 경우가 대부분이다. 이런 중성적 표현이 의도된 것인지 확인할 길이 없다. 이 책에는 자화상이 많이 실려 있는데 자신을 그린 그림에서조차 여성을 찾아보기 힘들다. 그래서 케테의 자화상은 그가 여성이라는 사실을 매번 새삼스럽게 한다. 중성적인 표현은 단지 그의 습관일까, 아니면 전달하고 싶은 메시지 중 하나일까. 예술가의 필연적 선택인지는 모르겠지만 그의 작품 속 인물 중 상당수는 케테 자기 자신을 그려 넣은 듯 닮아 있다. 케테의 자화상은 중성적인 작품 속 인물을 닮은 것일까 작품 속 인물을 케테가 닮아가는 것일까. 내가 케테를 그라고 표현하는 것이 너무나 자연스러울 만큼이나 그녀의 자화상에는 여성이 없다. 성별 구분에서 비롯된 관념 속 판단이 마비돼 그림 속 인물 감정이 고스란히 전달되는 것은 그가 의도한 것일지도 모르겠다.

‘안과 밖이 같아야 한다’는 표현은 작품이 인간의 내면을 표현해야 한다는 말보다 고급지다. 케테의 작품은 사람의 감정이 보인다. 설명하는 글을 보기 전에 느꼈던 감정이 그림 제목을 보고난 후에는 짧은 이야기와 질문으로 구체화되곤 한다. 사람의 모습은 자신의 신념을 닮아 간다. 그래서 케테의 작품도 안과 밖이 같은가 보다.

화가는 가난해도 그림을 그릴 수 없고 풍족해도 그릴 수 없다는 말이 떠오른다. 케테도 예외는 아닌 것일까. 상대적이지만 그의 삶에 고통은 있으나 위인에 비해 고난은 없어 보인다. 평범함과 위대함의 중간에서 평범한 쪽에 조금 치우쳐 있기에 케테에게 ‘민중예술의 어머니’란 수식어가 붙지 않았을까. 민중을 이해하기 위해 위대할 필요는 없겠지.

손창용 일용직 노동자

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

/images/header_login.png)

/images/header_configinfo.png)

[책] 여성 강주룡, 인간 강주룡 <체공녀 강주룡>

[책] 여성 강주룡, 인간 강주룡 <체공녀 강주룡>

[영화] 핵소 고지에서 본 진짜 용기 <핵소 고지>

[영화] 핵소 고지에서 본 진짜 용기 <핵소 고지>