조건준 아유 대표

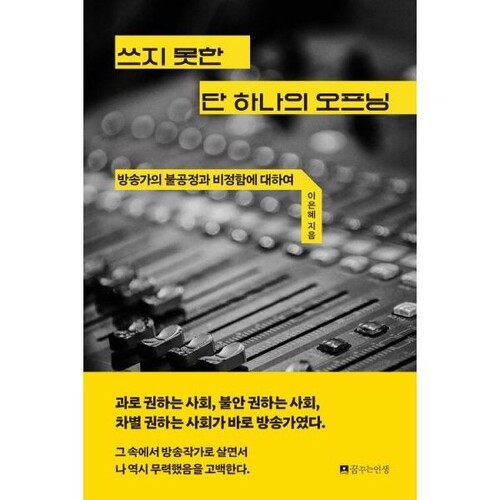

쓰지 못한 단 하나의 오프닝

이은혜 | 꿈꾸는인생

“방송 없는 삶은 상상하고 싶지 않다.” 이은혜 씨가 쓴 책 《쓰지 못한 단 하나의 오프닝》은 방송사랑 혹은 자부심을 툭 내보이며 시작한다. 방송을 사랑한다면 방송을 만드는 노동은 즐거운 창작 활동일 것이다. 그러나 “필력보다 눈치가 필요”한 방송작가 일에 대한 생생한 기록에서 환상은 무너진다. 방송작가의 일이 설마 고통을 겪어야만 창조력을 발휘하는 ‘고통 서사’일까.

내가 만든 방송을 수많은 사람이 다른 공간에서 같은 시간대에 듣는다면 어떨까. 그 설렘이 적지 않을 것이다. 이런 방송을 만드는 일은 얼마나 멋진가. 하지만 환상은 현실에서 박살 난다. ‘코끼리를 냉장고에 넣는 작가’라고 할 만큼 출연자 섭외에서 잔심부름과 출연료 정산까지 여러 가지 일을 해치워야 하는 ‘잡가’가 된 현실이 생생하다. 작가들이 방송 현장을 ‘갈등의 전장’으로 표현하는 이유를 알 수 있다.

“구성에 이은혜였습니다.” 이렇게 1.5초의 짧은 멘트로 작가의 노동이 소개된다. 그러나 이 짧은 순간을 다 합쳐도 한 달에 채 1분이 안 된다. 긴 한 달을 페이(작가들의 급여는 월급, 연봉 대신 '페이'라는 단어가 주로 쓰인다) 125만 원으로 채워야 한다. 그럼에도 작가는 자기 노동의 가치를 확인한다. 청취자가 방송을 들으며 보내온 사진을 통해 “삶에 치여 바닥났던 인류애가 급속 충전”되는 순간들에서 그러하다. 작가는 청취자들의 고맙고 정겨운 리액션에서 노동 에너지를 충전한다.

방송 무죄, 구조 유죄

“‘누가 시켜서’ 방송에 뛰어드는 사람을 만나보지 못했다.”라고 한다. 그만큼 작가들은 방송이 좋아서 뛰어들었지만 “역설적으로, 가장 빠른 기간에 꿈이 풍화되는 곳도 방송국”이다. 방송일을 시작하면서 만나는 ‘충격과 공포의 3단계’가 있다. 첫 번째는 계약서를 언제 쓰냐고 묻는 단계다. 두 번째는 급여를 알려주지 않으니 나와봐야 알게 된다는 답을 듣는 단계다. 세 번째는 대충 얼마인가를 알려주는데 그 액수가 최저임금 이하란다. 서열도 ‘막내 작가-서브 작가–메인 작가’로 이어지는 3단계다.

제품은 노동을 삭제하고 방송은 작가를 삭제한다. 멋진 자동차, 신상 휴대폰을 비롯한 상품은 그것을 만든 노동을 감춰버린다. 뉴스에도 방송작가들이 활약한다는 것을 이제 알았다. 그런데 뉴스 화면에 취재기자나 영상 취재, 편집자와 글 쓴 작가 이름이 뜨는 바이라인by-line에서 어느 날 작가의 이름이 사라졌을 때의 느낌은 어떨까.

“모두의 노고가 공평하게 드러났으면 한다.” 저자가 원하는 것은 이것이다. 그래서 부단한 고민과 노력을 책에 담고 있다. 성과도 있었다. 방송작가들에게도 표준계약서라는 것이 생겼다. 그런데 도로아미타불, “하늘 아래 같은 만행은 없다.”라는 말이 나올 정도로 표준계약서를 무색하게 만드는 변종계약서가 등장했다.

“방송은 죄가 없지. 구조가 문제지.” 한 베테랑 진행자의 얘기다. 방송은 정말 무죄일까. 수많은 노동이 삭제된 채 우리에게 등장하는 상품들은 무죄일까. 악착같은 노동착취를 삭제한 채 우리가 사용하는 플랫폼들은 정말 무죄인가. 구조가 죄인이라면 그 구조는 사람이 아닌 물건인가. 방송은 사람이 만들고 구조는 사람들로 이뤄진 사회적 관계다. 구조를 탓하는 것도 결국 인간의 궁색한 책임회피 아닐까. 죄는 물건이나 구조에 물을 수 없다. 사람에게만 물을 수 있다.

악착같은 존엄

“존엄성 지키기 힘들다”며 세상을 등진 이한빛 PD에 대한 뉴스가 아련하다. 장시간 노동으로 간이침대 생활을 해서 별칭이 ‘라꾸라꾸’였지만 노동자성을 인정받지 못하다 “억울해서 미치겠다”라며 세상을 등진 후에야 인정받은 CJB 청주방송의 이재학 PD 얘기를 사람들이 기억할까. 혜량불가이기에 먹먹하다.

왜 이토록 떠나야만 할까. 방송을 사랑하지만, 노동 현실 때문에 떠난 사람들이 많구나. 절이 싫으면 중이 떠난다는 사고가 우리를 감싼다. 방송을 떠난 작가들의 사연들은 “경로 이탈자들의 생존신고”로 등장한다. 방송사는 왔다가 떠나는 사람들 덕분에 단기 고용을 착취한다. 하지만 이것이 팩트라고 들먹이는 것은 떠난 작가들에게 책임을 돌리는 잔혹이다.

저자는 “내 노동이 무가치하지 않다고 믿었기에” 질문을 멈추지 않았다. 그래서 기가 센 사람이 되었다. “방송가에서 ‘기가 세다’는 소리를 들은 건 불명예가 아니다. 이건 그러니까 일하다 생긴 굳은살 같은 거다. 내가 나를 지키려다 생긴 상처가 아문 흔적이다. 더이상 불쌍해지지 않기로 결심한 사람이 얻는 보상이다.”라는 저자의 자존감을 지키려는 탄탄한 의지를 읽는다.

작가의 결

찾아야 할 것은 ‘단 하루를 살아도 인간답게’ 살 수 있는 길이다. 팟캐스트 〈그것은 알기 싫다〉를 통해 방송작가유니온을 알게 된 저자는 약자들의 작은 성취들이 하나씩 생겨난 것을 기뻐한다. 그러나 방송국은 그런 성취를 금세 뭉개버린다.

몰랐다. 얼마 전에 방송작가유니온 조합원들이 참가한 교육에 강사로 섰지만, 구체적인 상황을 전혀 모른 채 떠들었던 내가 부끄럽다. 지난 몇 년간 노동자를 언제든 집에 보내버리던 비정규직 공장에서 사장은 잘려도 노동자 고용은 안전한 성공적 신생노조를 꽤 만들었다. 작가에게는 이런 성공적 노조 만들기가 불가능할까. 압도적 다수가 뭉치면 서사는 바뀐다. 방송작가에게는 그들을 뭉치게 할 관계의 결이 있을 것이다.

저자는 끝내 카메라 뒤에 있는 사람들을 담은 오프닝 멘트를 쓰지 못했다고 한다. ‘갈등의 전장’인 방송 노동을 바꾸는 열쇠는 작가를 뭉치게 할 ‘관계의 결’을 찾는 것이 아닐까. 한빛, 재학, 한솔, 미지, 지혜, 한별, 그리고 은혜! 방송이 스포트라이트를 끄는 그곳에서 분투해온 이름들을 되새기며 ‘작가의 결’을 찾아내길 간절히 염원한다.

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

/images/header_login.png)

/images/header_configinfo.png)

[책] 축구하는 여자들_우아하고 호쾌한 여자 축구

[책] 축구하는 여자들_우아하고 호쾌한 여자 축구

[드라마] 우리는 오징어가 되었을까

[드라마] 우리는 오징어가 되었을까